Forum du plan C : pour une Constitution écrite par et pour les Citoyens

Ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir.

Les membres de l'Assemblée constituante doivent être tirés au sort

et, bien sûr, inéligibles aux fonctions qu'ils instituent eux-mêmes.

Vous n'êtes pas identifié.

Bienvenue :o)

Ici, depuis le 1er janvier 2006, nous parlons d'un sujet que les politiciens de métier voudraient bien garder pour eux : nous parlons de la Constitution, de ce texte absolument fondamental pour tous les citoyens (et pourtant complètement négligé par eux), de ce texte qui pourrait nous protéger tous contre les abus de pouvoir si nous le faisions nôtre au lieu d'en abandonner la maîtrise à ceux-là mêmes qu'il est censé contrôler.

Nous discutons principe par principe, méthodiquement. Nous avons d'abord suivi le plan de mon document "Les grands principes d'une bonne Constitution", mais nous avons ensuite élargi nos thèmes à partir de vos réflexions, critiques et suggestions. C'est simplement passionnant. Ce que nous avons mis au clair sur la monnaie, sur le vote blanc, sur les vertus méconnues du tirage au sort et sur le référendum d’initiative populaire, par exemple, est enthousiasmant.

Le prolongement de cette réflexion constituante, c’est d’écrire enfin nous-mêmes un exemple de constitution, article par article. C’est ce qui se passe sur la partie wiki-constitution de ce site. Je vous invite à venir y participer également, ne serait-ce que sur un article ou deux. Vous verrez, c’est passionnant ; on sent vite qu’on est là sur l’essentiel, sur la seule vraie cause (et aussi la solution !) de nos impuissances politiques.

C’est un projet pédagogique en quelque sorte, un objet concret, réel, qui montre que 1) c'est possible : des hommes dont ce n'est pas le métier peuvent écrire une Constitution, et 2) c'est beaucoup mieux : quand ils n'écrivent pas des règles pour eux-mêmes, quand ils n'ont pas un intérêt personnel à l'impuissance des citoyens, les délégués constituants écrivent les règles d'une authentique démocratie. Merci à tous pour ce travail formidable.

Amitiés. Étienne.

[19 août 2012 : ATTENTION : pour cause de spam ultra-actif mi 2012, je FERME la possibilité aux nouveaux venus de créer un compte sans moi : il faut m'écrire à etienne.chouard@free.fr (EN ME DONNANT LE PSEUDO QUE VOUS VOULEZ) et je créerai votre compte à votre place. Il faudra ensuite venir ici pour définir un nouveau mot de passe. Désolé, mais les spammeurs deviennent infects et je n'ai pas le temps de gérer les spams (je préfère vous aider un à un à nous rejoindre). Au plaisir de vous lire. ÉC]

#561 29-01-2010 15:54:27

- Déhel

- Membre

- Message n°8405

- Lieu: Le Havre, France

- Date d'inscription: 27-07-2008

- Messages: 543

Re: 32 Sortir de l'Union Européenne

Face au retentissant succès de mon précédent message, succès qui n'incrimine que son auteur - mes zigues - je vous livre là un épisode de Là-bas si j'y suis concernant la privatisiation de TF1. Vous pourrez notamment y entendre une intervention de Pierre Desproges qui conclut sa diatribe par d'état ou pas, la télé c'est comme la démocratie, c'est la dictature exercée par le plus grand nombre sur la minorité; dommage qu'on n'est jamais rien trouvé de mieux que les drapeaux rouges ou les chemises noires pour en venir à bout (fin de 6/12 - début de 7/12).

La meilleure forteresse des tyrans c’est l’inertie des peuples, Machiavel.

Le risque de la liberté: texte collégial d'insurection morale, ici.

Hors ligne

#562 29-01-2010 16:14:44

- gilles

- Membre

- Message n°8406

- Date d'inscription: 16-07-2008

- Messages: 1355

Re: 32 Sortir de l'Union Européenne

Analyse des opinions du forum à fin janvier 2010

Position sur l'Union Européenne :

Déhel, Gilles, Étienne pour la sortie grâce à l'article 49A, AJH et Sam pour la sortie si la « construction européenne » ne devient pas rapidement démocratique et progressiste par les moyens qu'ils tentent de mettre en oeuvre, négociations fermes et menaces de sortie, sortie si des critères de politique économique non-monétaristes ne sont pas acceptés par le système UE pour AJH, désobéissance européenne suivi éventuellement de sortie si les critères de renégociation ne sont pas satisfaisant pour Sam, pour Zolko l'UE n'est pas viable, nous en sortirons quoique nous fassions, l'important est une constitution plus démocratique pour une VI ème République incluant le tirage au sort pour une partie des assemblées représentatives

Marie : je viens completer la liste des partisans de quitter l'UE (avec ou non essai de desobeissance et encore cela demande réflexion).

Jacques Roman, Sandy, NingùnOtro contre

Position sur l'introduction du tirage au sort dans la Constitution pour la composition d'une partie d'une des deux assemblées :

Déhel, Gilles, Étienne,AJH et Sam, Zolko pour, Marie : je viens completer la liste des partisans du tirage au sort.

Jacques Roman, Sandy contre

NingùnOtro ?

Où l'on voit qu'il y a une assez grande corrélation entre d'une part, les opinions « Sortie de l'UE » et les opinions proches de « Sortie de l'UE », et d'autre part les opinions « Introduire le tirage au sort dans la Constitution pour la composition d'une partie d'une des deux assemblées ».

Dernière modification par gilles (30-03-2010 11:15:34)

Hors ligne

#563 29-01-2010 20:04:16

- NingúnOtro

- Membre

- Message n°8416

- Lieu: Motril - Espagne

- Date d'inscription: 18-05-2008

- Messages: 579

- Site web

Re: 32 Sortir de l'Union Européenne

Merci Gilles pour le résumé. Je dois nuancer les positions que tu m'assignes.

D'abord, je ne suis guère français, mais espagnol, et en cela, je n'ai point de droit au vote quant à la sortie de la FRANCE de l'UE. Généralement, avec ma vision géopolitique MONDIALE, je ne suis pas favorable à la sortie d'aucun pays de l'UE tant que l'UE aura la possibilité de jouer un rôle stabilisateur pour naviguer les turbulences mondiales. Si elle ne sert pas pour cela, alors il n'y aura aucune raison pour la maintenir. Mais il est inutile de la ruiner avant d'être sur qu'elle ne sera pas utile.

En suite, je ne suis toujours pas français donc je n'ai pas de vote en ce qui concerne l'organisation en deux assemblées de la FRANCE.

Je suis favorable au tirage au sort, mais avant d'un tirage au sort tel quel j'aurais bien voulu le voir comme arbitre intermédiaire. Ce serait déjà une grande avance si on commençait par des élections avec des vrais débats et des vraies campagnes électorales (même couteuses) mais en créant la figure du gagnant par consensus en établissant un seuil de votes réellement significatif. Si aucun des candidats n'y parvient, alors on procèderait par tirage au sort parmi tous ceux qui auraient obtenu un seuil minimum de votes. De cette façon, celui qui base sa campagne électorale sur le seul fric de la publicité saura qu'il doit bien mettre un gros paquet et qu'il risque même avec cela de ne pas y arriver, et ceux qui n'ont pas de fric peuvent faire une campagne électorale citoyenne. Si aucun n'est assez convaincant pour contrer le point fort de l'autre... alors ils ont tout les deux (ou trois, ou quatre) les mêmes chances d'être élus par le sort. Si plusieurs partis (par exemple les majoritaires d'aujourd'hui) choisissent la publicité plutôt que le débat... ils risquent de se torpéder mutuellement dans leur effort d'arriver au seuils... et cela aussi favorisera la recherche de consensus politique.

Hors ligne

#564 04-02-2010 13:41:52

- gilles

- Membre

- Message n°8467

- Date d'inscription: 16-07-2008

- Messages: 1355

Re: 32 Sortir de l'Union Européenne

Christophe Malvezin*, conseiller technique de l’Elysée à l’agriculture et la pêche aurait proposé, selon le syndicat Légumes de France, (branche légumes de la FNSEA) de faire venir des intérimaires polonais aux conditions du pays d’origine pour ramasser à bas coût de main d’œuvre les légumes dans les champs français.

Cette suggestion aurait été réitérée la veille du sommet franco-polonais devant un responsable agricole du Vaucluse reçu à l’Elysée, selon la réaction de Denis Digel, chargé des coûts salariaux au sein de Légumes de France : « Ils souhaitent nous aider à créer des structures d’intérim à l’étranger pour faire venir des salariés. Ce n’est pas du tout ce que veut la profession. On l’a toujours dénoncé ».

En marge du sommet, « tout ce qui touche à l’agriculture »

A l’occasion du sommet franco-polonais du 5 novembre 2009, l’ambassadeur de Pologne en France a expliqué qu’il y aurait plusieurs aspects aux nouvelles relations franco-polonaises qui serait passées au stade du « partenariat stratégique ». Je le cite : « Ce partenariat va avoir une prolongation dans la réalisation de projets concrets** de coopération dans (entre autres) le domaine de la politique agricole commune et tout ce qui touche l’agriculture »

**Voir la vidéo de l'entretien avec l'ambassadeur de Pologne

Rétropédalage élyséen

Le démenti de l’Élysée sonne faux. On prétend maintenant que le conseiller Christophe Malvezin voulait seulement « étudier la situation dans les pays qui font appel à cette main d’œuvre faiblement payée, sans nécessairement l’importer en France », qu’il s’agissait « d’analyser ce qui se passe dans les autres pays plus compétitifs que la France, conformément à la demande du président de la République qui a demandé que l’on tienne compte de leur expérience ».

Le bout de l’analyse

La perle du démenti en dit long : « Ce n’est pas parce que les Allemands font venir des Polonais à des coûts polonais qu’on va le faire en France, mais il faut aller au bout de l’analyse ».

Ça veut quoi aller au bout de l’analyse ? Faire comme les allemands et importer les salariés et les salaires polonais ? Dénoncer l’Allemagne et les autres devant les médias puis passer à autre chose ?

Proposition :

Au bout de l’analyse, il faudra bien admettre que le principe du pays d’origine et le nivellement par le bas des rémunérations ne découlaient pas de la seule directive Bokelstein mais qu’ils font partie du patrimoine génétique de l’Union, depuis le traité de Rome. Avec l’entrée en vigueur du nouveau traité, tous ces principes des traités précédents vont désormais trouver toutes leurs applications concrètes.

Les Français n’auront d’autres choix que les accepter, donc accepter la dégringolade de leur niveau de vie ou de voter massivement l’application de l’article 49A du traité qui permet la sortie de L’Union.

Il faudra que cela devienne une question de survie pour qu’on en arrive à ce que beaucoup considèrent encore aujourd’hui comme une extrémité déraisonnable, mais la machine étant lancée, rien ne pourra l’arrêter et cette sortie est déjà inéluctable.

Mon commentaire à cette information que j'ai relayée :

Je ne suis pas un travailleur agricole, d'ailleurs nous pouvons remarquer qu'il y en a moins en pourcentage dans la population active, mais toujours un peu quand même. Cela pourrait commencer avec eux, cette dérégulation, cette fois-ci franche et massive des droits et des revenus salariaux. Nous pourrions nous dire, je ne suis pas un travailleur agricole, je suis à l'abri, moi, mais souvenez-vous du poème du pasteur Niemöller :

« Quand ils sont venus chercher les communistes, je n’ai rien dit, je n’étais pas communiste.

Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n’ai rien dit, je n’étais pas syndicaliste.

Quand ils sont venus chercher les juifs, je n’ai pas protesté, je n’étais pas juif.

Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n’ai pas protesté, je n’étais pas catholique.

Puis ils sont venus me chercher, et il ne restait personne pour protester. »

Modification du 22 mai 2012 : Remise en forme du titre et de la ponctuation

Dernière modification par gilles (22-05-2012 12:58:21)

Hors ligne

#565 04-02-2010 14:35:02

- Étienne

- Message n°8468

- Lieu: Trets (France, 13)

- Date d'inscription: 28-01-2006

- Messages: 1660

- Site web

Re: 32 Sortir de l'Union Européenne

Hors ligne

#566 05-02-2010 12:33:19

- Zolko

- Membre

- Message n°8474

- Date d'inscription: 17-07-2008

- Messages: 545

- Site web

Re: 32 Sortir de l'Union Européenne

Ma prédiction d'il y a 1 an (!) dans mon Message n°6302 est en train de se réaliser:

Zolko a écrit:

LA FIN PROGRAMMÉE DE L'UNION EUROPÉENNE

Et comment vont-ils vouloir mettre fin à l'UE: en le faisant éclater, pardi ! Et l'outil de prédilection pour cela sera l'Euro: en effet, après avoir combattu pendant des années pour imposer des changements politiques, ils auront du mal à justifier maintenant de proposer l'éclatement politique. Tandis que l'argent, ça au moins, ils connaissent. Je fais le pronostique que nous allons voir de plus en plus d'attaque sur la non-viabilité de l'Euro, de plus en plus d'articles parlant d'éclatement de l'Europe pour commencer à préparer les esprits européens à cette éventualité, de plus en plus de disparités dans les politiques européennes pour attiser les tensions.

voir cet article dans "Le Monde" en ligne:

L’Union monétaire en danger, l’euro attaqué

Dix ans à peine après sa création, la zone euro est-elle menacée d'éclatement? Les marchés financiers le redoutent, s'inquiétant des déficits publics qu'ils jugent intenables de certains pays européens. Après avoir focalisé leurs craintes sur la Grèce, l'Espagne, le Portugal et l'Italie sont, eux aussi, devenus des sujets de préoccupations.

Hors ligne

#567 06-02-2010 22:47:31

- gilles

- Membre

- Message n°8476

- Date d'inscription: 16-07-2008

- Messages: 1355

Re: 32 Sortir de l'Union Européenne

La construction européenne en Agriculture, c'est l'Europe Sociale, si, si, regardez : Sarkozy louvoie pour essayer de ranimer Bolkestein.

Le syndicat agricole Producteurs de Légumes de France (affilié à la FNSEA - le grand syndicat agricole de droite) se serait vu, selon ses responsables, proposer par le le conseiller de Nicolas Sarkozy pour l'agriculture, Christophe Malvezin, d'engager des ouvriers agricoles d'Europe de l'Est au salaire pratiqué dans leur pays d'origine.

Ce conseil viendrait répondre aux difficultés des exploitants français de légumes face à la concurrence européenne. Ces derniers se plaignent, en effet, du coût de travail en France et réclament, de ce fait en accord avec leur pente idéologique, une baisse conséquente des cotisations sociales.

Lors de son discours de Poligny (voir la video), le président de la République a présenté toute une série de mesures susceptibles selon lui de répondre à cette crise des prix agricoles (voir ici la synthèse qui en a été faite par la FDSEA de Seine et Marne).

L'une d'elles devrait permettre de réduire de 11,30 euros à 10,50 le coût minimal horaire du travail en exonérant totalement les travailleurs saisonniers de charges patronales.

En parallèle, mercredi dernier, le ministre de l'agriculture, Bruno Le Maire, a proposé devant l'Assemblée nationale de faire passer le coût du travail pour les saisonniers de 12 euros à «un peu moins de 9 euros» de l'heure à partir de 2010 afin d'améliorer la compétitivité de la filière des fruits et légumes.

Des mesures forcément insuffisantes, puisqu'en Allemagne les employeurs bénéficient d'une exonération totale des charges sur la main d'oeuvre saisonnière sans être tenus de respecter un salaire minimum.

D'où un coût horaire moyen du travail de 6 euros, impossible à concurrencer par les producteurs français.

C'est pourquoi le conseiller pour l'agriculture du président aurait suggéré la semaine dernière à la présidente de Légumes de France, Angélique Delahaye, de créer des agences d'interim dans les pays de l'Est afin d'y recruter des ouvriers agricoles qu'ils pourraient payer au tarif local (soit 2 à 4 euros de l’heure) tout en les faisant travailler en France.

Denis Digel, administrateur de Légumes de France chargé du dossier des coûts salariaux et producteur de légumes en Alsace, a déclaré à Gilbert Reilhac de l'agence Reuters que cette proposition aurait été réitérée mercredi dernier à un responsable du syndicat dans le Vaucluse.

Avant d'ajouter : "Ils souhaitent nous aider à créer des structures d'intérim à l'étranger pour faire venir des salariés. Ce n'est pas du tout ce que veut la profession. On l'a toujours dénoncé (…), on ne peut pas tolérer qu’on fasse venir des travailleurs étrangers dans nos entreprises alors qu’on se bat pour le développement de l’emploi local."

L'Elysée, évidemment, dément. Christophe Malvezin a présenté sa version des faits à Reuters. Sa proposition aurait été "d'analyser ce qui se passe dans les autres pays" plus compétitifs que la France, conformément à la demande du président de la République "qui a demandé que l'on tienne compte de leur expérience".

"Ce n'est pas parce que les Allemands font venir des Polonais à des coûts polonais qu'on va le faire en France, mais il faut aller au bout de l'analyse", a-t-il ajouté

Un discours on ne peut plus ambigu. Si l'avantage concurrentiel des producteurs allemands de légumes tient dans le fait qu'ils font travailler des intérimaires des pays de l'Est au tarif de leur pays d'origine comment l'analyse de leurs pratiques par les producteurs français pourrait-elle mener à autre chose qu'à appliquer les mêmes méthodes ?

Ainsi Nicolas Sarkozy ranime-t-il le projet du commissaire Bolkestein de libéraliser le marché européen en passant outre ces abominables freins à la concurrence que sont les protections sociales (salaire minimum, droit du travail, etc.) grâce au principe du pays d'origine : le salarié employé ponctuellement, le serait selon la législation de son pays d'origine.

Rappelons que cette directive, largement combattue par une large mobilisation poulaire, fut finalement adoptée au Parlement Européen grâce à un consensus entre le PPE (la droite européenne) et le PSE (le Parti Socialiste Européen).

La forme actuelle de la directive reprend le principe du pays d'origine, cependant certains emplois (liés aux services publics, à la santé, à la finance, etc.) en sont exclus et tout pays peut décider d'y déroger "pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de l'environnement et de santé publique".

Selon une étude rendue publique le 17 février 2009 en France par l’Institut du porc (voir cet article de l'Humanité), plus des deux tiers des salariés de l’industrie de la viande porcine en Allemagne sont des travailleurs des pays d’Europe centrale fournis par des prestataires de services. Le coût de cette main-d’œuvre est de 7 euros de l’heure pour les industriels allemands de la découpe contre 15 euros avec des nationaux et 20 euros en France.

L’étude ajoute: « On estime que cette situation s’est traduite par un avantage de coût de la main-d’œuvre d’au moins 5 centimes par kilo traité en abattage-découpe. Les abattages allemands sont en forte croissance ces dernières années (…). Ce système gagne plusieurs pays européens comme l’Irlande ou le Royaume-Uni. On estime que l’Espagne bénéficie d’un avantage du même ordre. Le Danemark, l’Allemagne, l’Espagne ont aussi plus de facilité pour employer de la main-d’œuvre étrangère dans les élevages ».

C'est ainsi que Nicolas Sarkozy rejoint l'effort européen pour utiliser le dumping social pour remettre en cause toute entrave à la concurrence et toute idée de protection sociale.

Boris Yarko

Christophe Malvezin :

Le conseiller de Nicolas Sarkozy pour les questions agricoles et de pêche était, avant 2007, responsable des productions animales auprès du ministre de l'agriculture Dominique Bussereau.

Frits Bolkestein :

Rappelons que l'auguste commissaire Bolkestein est un droitier pur sucre, ancien du groupe pétrolier Shell (un gage de probité), ancien président du parti libéral néerlandais (le Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) ainsi que de l'Internationale Libérale et administrateur depuis 2005 de la Menatep, une sulfureuse banque russe.

Cette banque russe, en partenariat avec l'état du Luxembourg et la société Clearstream, mène une vendetta judiciaire au journaliste d'investigation Denis Robert, depuis la parution de son ouvrage Révélation$.

Il est amusant de noter que c'est le même Frits Bolkestein, devenu depuis administrateur de la Menatep, qui annonça en 2001 le refus de la Commission Européenne d'enquêter sur la chambre de compensation Cedel International-Clearstream malgré toutes les pièces fournies par Denis Robert dans son enquête.

Sources et liens :

• France Info

• France24

• l'Humanité

• Le Journal Du Dimanche

• Le Figaro

Dernière modification par gilles (07-02-2010 11:05:30)

Hors ligne

#568 07-02-2010 01:41:48

- Zolko

- Membre

- Message n°8477

- Date d'inscription: 17-07-2008

- Messages: 545

- Site web

Re: 32 Sortir de l'Union Européenne

gilles a écrit:

Le syndicat agricole Producteurs de Légumes de France (affilié à la FNSEA - le grand syndicat agricole de droite) se serait vu, selon ses responsables, proposer par le le conseiller de Nicolas Sarkozy (...)

Donc, si je comprends bien, pour se débarrasser de la FNSEA et de Sarkozy, il faut sortir de l'UE ?

Hors ligne

#569 07-02-2010 09:38:08

- Étienne

- Message n°8478

- Lieu: Trets (France, 13)

- Date d'inscription: 28-01-2006

- Messages: 1660

- Site web

Re: 32 Sortir de l'Union Européenne

Droite ? Gauche ?

L'union européenne est constitutionnellement de droite.

Tout en prétendant le contraire (dans des introductions trompeuses car privées de la moindre force juridique), ses institutions interdisent (explicitement) le progrès social et condamnent ceux qui travaillent à l'injustice sociale : les institutions de l'Union européenne, au plus haut niveau du droit, condamnent les peuples, pour toujours, au CHÔMAGE et aux BAS SALAIRES.

Le libre-échange et la suppression de toutes les protections (douanières, fiscales, règlementaires, législatives...) contre la concurrence déloyale des pays esclavagistes, d'une part, ainsi que la politique monétaire anti-inflation et donc —mécaniquement— pro-chômage, d'autre part, sont les deux moteurs principaux de la machine institutionnelle (par définition au-dessus de la politique quotidienne et pour ainsi dire hors de portée des élections) voulue par des "frelons oisifs" pour asservir durablement la multitude des laborieux.

1) Libre échange et

2) priorité de la lutte contre l'inflation sur la lutte contre le chômage...

Tout est dit.

Même pas besoin d'en rajouter, en évoquant les institutions européennes qui interdisent expressément toute harmonisation juridique (sociale, fiscale, etc.) vers le haut, ou les institutions qui rendent nos organes élus impuissants face à des organes non élus (Commission, BCE, CJUE, ex-"comité 133" et sa gangrène lobbyiste).

Ces résultats de fait — chômage et bas salaires garantis pour longtemps — (résultats d'un droit positif démontrable point par point) ne correspondent pas des objectifs de gauche, mais bel et bien à des objectifs de droite.

Il est donc, à mon sens, profondément contradictoire d'à la fois se voir soi-même de gauche (d'aspirer à une meilleure justice sociale prioritairement au maintien de l'ordre existant) et de défendre les institutions européennes, qui sont objectivement voulues, pensées et imposées depuis le début par les privilégiés et pour les privilégiés (les industriels et les banquiers sont depuis l'origine les plus ardents promoteurs de l'UE ; ce sont aussi des faits).

Déconnecter les institutions européennes de cette réalité viscéralement droitière des institutions en question, c'est soit une erreur (de la part des authentiques progressistes), soit une escroquerie (de la part des privilégiés, évidemment conservateurs).

Le premier geste vers un retour de la priorité collective à la justice sociale, c'est le recours au 49A

D'abord sortir du piège.

Étienne.

Hors ligne

#570 07-02-2010 12:45:31

- Étienne

- Message n°8479

- Lieu: Trets (France, 13)

- Date d'inscription: 28-01-2006

- Messages: 1660

- Site web

Re: 32 Sortir de l'Union Européenne

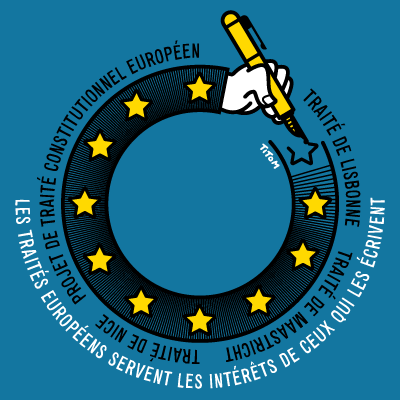

Pour comprendre...

Étienne.

__________________

Cherchez la cause des causes.

Hippocrate (480 av. JC).

___________________

Hors ligne

#571 07-02-2010 13:13:19

- NingúnOtro

- Membre

- Message n°8480

- Lieu: Motril - Espagne

- Date d'inscription: 18-05-2008

- Messages: 579

- Site web

Re: 32 Sortir de l'Union Européenne

... il faut arrêter de s'imaginer que les causes sont celles qu'on voudrait qu'elles soient... et ne pas exclure psychologiquement une certaine aversion à ce qu'elles fussent d'une nature à avoir quelque-chose à se reprocher soi-même.

Hors ligne

#572 08-02-2010 00:21:29

- Zolko

- Membre

- Message n°8481

- Date d'inscription: 17-07-2008

- Messages: 545

- Site web

Re: 32 Sortir de l'Union Européenne

à tous les papy-boomers ici qui accusent l'Europe de tous les maux, voici un article (si vous êtes capables de lire anglais) qui vous montre où la *vraie* rage des jeunes est: Our parents had free education, fat pensions, and second homes. We've got student debt and a property ladder with rotten rungs.

"baby boomers reveal themselves to be simply the most spoilt generation in the history of the entire planet", "a parasitic generation", "thanks for looking the other way", "it's a generational mugging". Even playwright David Hare noted it in The Power of Yes when a 24-year-old banker reproaches the baby boomers with: "You've taken everything and left us with nothing."

Alors vos états d'âmes de petits bourgeois gauchistes... Ce n'est pas une lutte des classes qui attend nos sociétés, mais une lutte inter-générationelle. Avec les papy-boomers qui réclameront plus d'argent pour la santé - leur santé - ce qui sacrifiera les sous pour l'éducation, les infrastructures, l'investissement... on parle de millions de morts. Vous vous rappelez de la canicule et de ses 17000 morts ? C'était de la rigolade comparé à ce qui attend les sociétés vieillissantes européennes. Alors je vous suggère d'être *très* sympa avec les plus jeunes : c'est *eux* qui ont raison.

C'est une autre de mes prédictions.

Hors ligne

#573 08-02-2010 00:32:54

- Étienne

- Message n°8482

- Lieu: Trets (France, 13)

- Date d'inscription: 28-01-2006

- Messages: 1660

- Site web

Re: 32 Sortir de l'Union Européenne

Lamentable.

Hors ligne

#574 08-02-2010 07:10:13

- AJH

- Membre

- Message n°8483

- Lieu: Aix en Provence

- Date d'inscription: 18-08-2006

- Messages: 1559

- Site web

Re: 32 Sortir de l'Union Européenne

Zolko a écrit:

Avec les papy-boomers qui réclameront plus d'argent pour la santé - leur santé - ce qui sacrifiera les sous pour l'éducation, les infrastructures, l'investissement... on parle de millions de morts. Vous vous rappelez de la canicule et de ses 17000 morts ? C'était de la rigolade comparé à ce qui attend les sociétés vieillissantes européennes. Alors je vous suggère d'être *très* sympa avec les plus jeunes : c'est *eux* qui ont raison.

C'est une autre de mes prédictions.

Zolko

Essayez de réfléchir à ce que devient "l'argent pour la santé" lorsqu'il est dépensé d'un compte quelconque (sécurité sociale, assurance, impôts, etc ...) dans ce but...

Pour vous y aider: http://wiki.societal.org/tiki-index.php … ent+Public

(même si dans le cas de la santé il ne s'agit pas d'un "investissement public", le raisonnement est le même: La monnaie créée "circuite" et sert plusieurs fois... les dépenses des uns font les recettes des autres qui feront des dépenses qui feront des recettes, etc.)

Vous raisonnez en faisant un "arret sur image", comme si l'argent dépensé pour la santé disparaissait à partir du moment où il est dépensé.

L'argent (toujours émis sous forme de crédit) ne disparait que lorsqu'il est remboursé à la banque qui l'a émis.. et si la masse monétaire augmente, cela signifie que d'autres crédits auront pris sa place.

C'est parce que nous le voulons bien qu'on ne veut pas "donner des sous" et pour la santé ET pour l'éducation: le seul problème réel est la répartition des ressources non renouvelables, pas l'argent qui ne coûte rien à produire.

Dernière modification par AJH (08-02-2010 13:16:42)

Hors ligne

#575 08-02-2010 09:21:56

- AJH

- Membre

- Message n°8484

- Lieu: Aix en Provence

- Date d'inscription: 18-08-2006

- Messages: 1559

- Site web

Re: 32 Sortir de l'Union Européenne

Un extrait d'un article de Jacques Sapir à propos de la dette publique

http://www.marianne2.fr/Dette-Benoit-Ha … 82319.html

"Dette: Benoît Hamon n'a rien compris! "

(5 octobre 2009)

Comment en sortir ?

Ceci étant, la dette publique pose bien le problème de son remboursement. Certes, pas dans les termes catastrophistes que l’on nous présente, de Benoît Hamon à quelques autres. Mais, il est clair que cette dette pose le problème du risque d’une déflation, et donc d’une inscription dans une dépression de longue durée.

Il faut ici poser une question, autrement plus importante que celles qui sont posées par le porte-parole du PS : pourquoi la Banque Centrale Européenne prête-t-elle à 1% aux banques alors que le gouvernement doit emprunter à 3,51% ?

Il y a là un scandale qui est autrement plus grave que celui du Budget prévu pour 2010. Pourquoi la BCE ne reconnaît-elle pas l’effort que font les gouvernements pour maintenir l’activité, et n’accorde-t-elle pas à ces derniers les mêmes faveurs qu’aux banques, qui sont quand même, il ne faudrait pas l’oublier, les responsables de la crise dans laquelle nous sommes plongés ?

Bien entendu, nous connaissons la réponse : le statut de la BCE. Celui-ci fait obligation à cette dernière de lutter contre l’inflation.

Sauf que, le financement d’une partie de la dette publique par la Banque Centrale ne provoque pas obligatoirement une inflation. On connaît l’histoire de l’Allemagne en 1923-24, mais on oublie que la Banque Centrale Allemande a eu à financer, outre les dettes accumulées, un déficit budgétaire dépassant les 30% et lié au financement par l’État de la grève générale dans la Ruhr pour protester contre l’occupation par les troupes belges, françaises et italiennes. On pourrait multiplier les exemples et l’on s’apercevrait que les hyper-inflations ont, à chaque fois, été déclenchées par un choc exogène violent (occupation de la Ruhr, financement d’un chasseur dans le cas d’Israël, etc.). De plus, nous sommes actuellement beaucoup plus menacés par la déflation que par l’inflation.

Dans ces conditions, et si nous étions dans un monde, si ce n’est parfait, du moins composé de gens raisonnables, nous pourrions avoir une décision de la BCE de financer à 1%, voire à 0%, la partie du déficit qui est (a) directement liée à la crise (soit le résultat des baisses de collecte fiscale et des plans de relance) et (b) qui porte sur les efforts d’investissement que font les États. Ceci ne concernerait pas les dépenses courantes. Ces conditions seraient généralisées pour la seconde partie mentionnées ici de ces déficits, et seraient par contre restreintes à la durée de la crise pour la première partie.

Dès lors, le financement des mesures nécessaires à la sortie de la crise pourrait avoir lieu sans exercer une contrainte sur la croissance future et mettrait fin à l’actuelle surévaluation de l’Euro qui coûte si cher à l’économie française (13).

Mais, et nous le savons bien, nous ne sommes pas dans un monde peuplé de gens raisonnables. L’expérience passée le prouve, hélas ; on a sacrifié la croissance à une certaine conception de la zone Euro (14). Il faut alors penser comment y faire triompher la raison.

Une première solution serait de menacer de quitter la zone Euro. Cette menace ne serait pas prise à la légère par nos partenaires, surtout si elle s’accompagnait de mesures préparatoires rendant possible une telle sortie. L’Allemagne, pour ne parler que d’elle, ne saurait voir sans effroi la France sortir de la zone Euro et dévaluer sa monnaie d’environ 20% à 25%. L’impact sur le commerce extérieur Allemand serait immédiat. Ceci devrait logiquement nous éviter d’avoir recours à cette extrémité, et l’on peut penser qu ‘un compromis est possible sur le statut de la BCE.

Cependant, ce compromis ne sera possible que si nos partenaires sont réellement convaincus de notre volonté de quitter la zone Euro. Aussi faut-il envisager sérieusement cette solution, ne serait-ce que pour ne pas avoir à l’appliquer.

La sortie de la zone Euro pose en réalité trois problèmes : un problème technique (l’impression de nouveaux billets), un problème monétaire (quel taux de change et quelle convertibilité), enfin le problème de la dette accumulée. Ce sont des problèmes sérieux, mais nullement insolubles.

Le premier problème, celui de l’impression des nouveaux billets, peut être résolu dans un délai de 6 mois. C’est d’ailleurs le délai que le gouvernement français devrait donner à ses partenaires dans la négociation.

Le second problème est celui du taux de change. Il est clair qu’une sortie de la zone Euro doit s’accompagner d’une dévaluation de 20% à 25% pour être efficace. La première chose à faire sera de réintroduire immédiatement un contrôle des changes et des capitaux, et ceci dès l’annonce du délai que nous donnons à nos partenaires. Cette mesure les convaincra par ailleurs du sérieux de notre volonté. Si un accord peut être atteint avant l’échéance des 6 mois, ce que je souhaite, il est clair que ces mesures seront levées. Sinon, elles sont appelées à être maintenues pour stabiliser le cours du Franc tant à la baisse qu’à la hausse. Pour certaines d’entre elles, un assouplissement progressif est concevable (essentiellement pour les mesures portant sur les délais de change liés aux opérations commerciales). Rappelons enfin que le développement de la pratique des cartes bancaires rendra le contrôle des changes beaucoup plus efficace que ce qu’il n’était auparavant. Un problème connexe est celui de la transformation des comptes bancaires de l’Euro en Franc. On peut proposer que cette transformation se fasse à des taux différents suivant les montants. Par exemple, si nous partons de l’hypothèse qu’un Franc vaudra 0,8 Euro (dévaluation de 20% à partir de l’Euro ou de 25% à partir du nouveau cours du Franc), nous pourrions avoir une transformation sur la base d’un coefficient de 1,25 (soit 1,25 Franc pour 1 Euro) pour les livrets A et tous les comptes d’épargne populaire à hauteur de 50 000 Euros. Le taux pourrait alors passer progressivement de 1,25 à 1 pour les autres comptes et les tranches supérieures. Bien entendu, ceci s’appliquerait uniquement aux personnes résidant en France et, sous certaines conditions qui resteraient à préciser, aux français non-résidents. Pour tous les résidents par contre, leur endettement sera transformé en Franc au cours de 1 pour 1. En établissant ainsi une différence entre le traitement des dépôts et des dettes, on contribuera à alléger la dette des ménages les plus exposés et l’on contribuera à leur solvabilité.

Reste le troisième problème, celui de la dette, qui est de loin le plus délicat. Notre dette est désormais libellée en Euro. Elle ne pourra donc que s’accroître face à la dévaluation de notre PIB calculé en Francs. La solution ici réside dans le rachat de cette dette par tranches annuelles successives, par l’émission d’une dette nouvelle en Francs, ou dans un défaut partiel. La première de ces solutions est à souhaiter, dans la mesure où un défaut, même partiel, nous condamnerait pour un certain temps à renoncer aux marchés financiers étrangers. Cependant, dans la mesure où la convertibilité du Franc serait limitée aux opérations commerciales, un tel renoncement aurait probablement moins d’effets que ce que l’on peut imaginer. Notons qu’en ce qui concerne des nouveaux déficits, les règles expliquées plus haut s’appliqueraient, et qu’il ne serait pas question de faire financer, sauf exception due à une conjoncture économique particulièrement mauvaise, les déficits de fonctionnement par la Banque Centrale (qui serait redevenue la Banque de France). Ceci aurait aussi pour effet d’obliger l’État dans la présentation de son budget à soigneusement distinguer ce qui relève du fonctionnement de ce qui relève de l’investissement.

Nul ne doute que sortir de l’Euro serait une opération difficile, mais elle est loin d’être impossible. Mieux vaudrait ne pas avoir à le faire, mais ceci reste largement suspendu à la décision de nos partenaires. Prévoir le plus mauvais des scenarii relève donc d’une politique réaliste. Non que l’on souhaite une telle issue, mais on la considère comme possible.

Il faut ici noter que si, par malheur, nous devions sortir de la zone Euro, alors la dévaluation de 25% que l’on préconise pourrait nous permettre de renoncer, du moins temporairement, à l’adoption d’un système protectionniste vis-à-vis des autres pays de l’Union Européenne. Le problème se poserait cependant toujours pour des pays extérieurs à cette zone.

On peut certes rétorquer que l’on aurait alors mis à mal ce qui passe aux yeux de certains pour la plus grande conquête du second septennat de François Mitterrand. À cela on peut répondre qu’il n’y a que les imbéciles qui fétichisent un symbole, et qu’il est bien plus important d’assurer la prospérité de la France que de se cramponner à un symbole. Pour autant que je le sache Benoît Hamon n’est pas un imbécile.

Dernière modification par AJH (08-02-2010 09:22:57)

Hors ligne

#576 08-02-2010 20:11:31

- AJH

- Membre

- Message n°8486

- Lieu: Aix en Provence

- Date d'inscription: 18-08-2006

- Messages: 1559

- Site web

Re: 32 Sortir de l'Union Européenne

http://jaidulouperunepisode.org/009_Sap … rviews.htm

J'ai dû louper un épisode...

les interviews de Pascale Fourier

****

Jacques Sapir, directeur de recherche à l'EHESS,

Interview du 12 Janvier 2010

Thème: la crise !

Partie 2/3

Plein-emploi, Union européenne... et Front National...

Aujourd'hui deuxième partie de l'entretien réalisé le 12 janvier avec Jacques Sapir, directeur de recherche à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales.

Je vous rappelle le contexte, j'étais allée voir Jacques Sapir, un an après notre entretien précédent pour faire le point sur la crise, et j'avais orienté notre conversation, à la fin de cette première partie, sur le chômage. Peut-être vous souvenez-vous des dernières paroles alors de Jacques Sapir : « Tout parti qui se bat pour le maintien du libre échange et pour le maintien de la politique monétaire telle qu'elle est aujourd'hui est en contradiction avec l'objectif du plein-emploi ». Eh bien, c'est sur cette question du plein- emploi que je l'ai relancé, un peu candidement sans doute. Et ça nous amène, vous le verrez, à l'Union Européenne, à la perspective de l'éclatement de la zone euro, au questionnement sur l'éventualité de la sortie de la France de celle-ci, et au Front National. Bonne écoute !

Pascale Fourier : Est-ce qu'il y a eu un renoncement au plein-emploi pendant un certain temps par les politiques ? Et avec à ce moment-là quelle vision de l'architecture économique internationale ? Je n'ai jamais trop bien compris...

1983 : le choix politique du chômage de masse, transitoire, espérait-on...

Jacques Sapir : Il n'y a pas de cohérence, mais il est clair que, en 1983, une partie du gouvernement français fait le choix du chômage de masse, en considérant que ceci est un épisode, que l'on espère transitoire à l'époque - personne ne pensait que ce chômage de masse durerait 25 ans -, que l'on espère à l'époque limité afin de provoquer un phénomène de désinflation en France. On va parler de « résignation au chômage »... Mais ce n'est pas du tout une résignation ! C'est une volonté délibérée de provoquer du chômage dans la société française. Il n'y a aucune résignation, il y a bien une politique. Mais cette politique visait un certain objectif, et de ce point de vue-là avait une cohérence. Je ne dis pas cela pour excuser les gens, mais je dis qu'ils étaient cohérents avec eux-mêmes: ils avaient fait de la désinflation le principal axe de leur politique, et donc pour cela ils devaient passer par le chômage.

Le problème, c'est que cette politique est devenue structurelle. Ce qui aurait dû être grosso modo un mauvais moment à passer de quelques années s'est transformé aujourd'hui en une politique structurelle, car on voit bien que, de désinflation en désinflation, nous sommes entrés dans la zone euro, et dans la zone euro nous sommes entrés dans une logique de basse pression économique généralisée.

La zone euro: une zone de basse pression économique généralisée.

Par rapport à cela, il y a toujours des arguments. On va dire que si le franc était resté en dehors de la zone euro, nous aurions été obligé de payer au marché une surprime en termes de taux d'intérêt par rapport à l'Allemagne et par rapport à la zone euro. C'est absolument incontestable. C'est absolument vrai. Mais le vrai problème, c'est la question de savoir pourquoi on a ouvert l'économie française aux marchés financiers ? Pourquoi n'est-on pas resté dans le système de marchés segmentés et extrêmement contrôlés que nous avions dans les années 70 dans la mesure où la France n'a pas besoin de capitaux étrangers puisqu'elle est exportatrice de capitaux. La balance nette des investissements français est positive politiquement; elle est négative économiquement, c'est-à-dire que il y a plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre, et donc cela veut bien dire que nous n'avons pas besoin de l'argent étranger. Il y a des pays qui, eux, en ont besoin ! Et là d'une certaine manière, ils n'ont pas d'autre choix que d'entrer dans cette logique des marchés financiers, mais ce n'était pas le cas de la France. Et ça, c'est bien une responsabilité qui a été prise de nous faire entrer dans la zone euro... On peut toujours justifier avec cette « histoire des taux d'intérêt », mais qui elle-même est liée à l'ouverture de l'économie française au marchés financiers.

La zone euro se caractérise aujourd'hui par une politique monétaire extrêmement récessive en réalité, et puisque l'on sait que, dans la charte de la Banque Centrale Européenne, on a fixé comme objectif 2% d'inflation, je signale qu'il n'y a aucun objectif d'inflation qu'il soit nommément fixé aux États-Unis et que la banque centrale des États-Unis, la Réserve Fédérale, se fixe des objectifs en fonction de la situation. Et deuxièmement, nous avons surtout une clause de non-secours mutuel, ce qu'on appelle la « no bail out », clause de non-secours mutuel qui veut dire que chaque pays doit affronter ces problèmes budgétaires seul. D'abord, c'est d'une incohérence totale par rapport à une zone monétaire comme la zone euro et d'une stupidité absolue dont on comprend quand même les racines: grosso modo, les Allemands ne voulaient pas payer pour les autres... Mais fondamentalement, ce problème vient du fait que l'on a fait entrer dans la zone euro des pays qui n'étaient pas prêts et des pays qui étaient hétérogènes d'un point de vue économique. Alors soit en prend ça en compte et l'on dit: « Oui, il doit y avoir une clause de secours mutuel », soit in fine ce problème porte en lui l'éclatement à terme de la zone euro.

Mais concrètement aujourd'hui la zone euro est bien la cause d'une tendance à la dépression globale, et en fait on voit bien que depuis 1999 les pays européens qui ne sont pas entrés dans la zone euro ont crû plus vite que l'économie de la zone euro, et que l'économie américaines a crue elle-même plus vite que celle de la zone euro, sans parler de l'économie japonaise etc. etc. Donc aujourd'hui la zone euro est très certainement l'un des facteurs de récession et de dépression les plus importants en Europe.

Pascale Fourier : Sans qu'il y ait d'espoir que cela change ?...

Vers la crise de la zone euro

Jacques Sapir : Vous savez personne ne sait ce dont le futur sera fait. Nous allons très certainement affronter une crise grave de la zone euro vers la fin de 2010 ou le début de 2011. Nous en voyons d'ores et déjà les prémices avec le cas de la Grèce, le cas de l'Irlande, le cas de l'Italie. Ces situations locales ne feront que s'aggraver et nous serons face à une vraie crise de la zone euro. Je pense qu'il est raisonnable de se donner comme horizon le printemps de 2011, même si on ne peut pas exclure que cette crise arrive plus vite ou qu'elle arrive à la fin de 2011. Si vous voulez, je ne prends pas de paris sur les dates précises. Par contre, la question de cette crise est absolument indubitable. À ce moment-là il y a deux solutions. Soit on décide de réformer la zone euro et cette crise peut servir à quelque chose - mais concrètement aujourd'hui on ne voit pas se dégager entre la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne un consensus qui soit réellement efficace pour réformer la zone euro. Soit cette crise sera le début de la fin de la zone euro.

Et là je pense qu'il est important de comprendre que, d'une certaine manière, ça pèsera sur l'élection présidentielle française. Nous serons à ce moment-là très probablement confrontés au choix suivant : soit accepter une nouvelle vague de politique d'austérité qu'impliquera la politique monétaire européenne, soit prendre la décision politique de sortir de la zone euro.

Le maintien ou non de la France dans la zone euro

Et j'ai très peur que face à ce choix le conservatisme l'emporte et que vous ayez des discours du genre : « Oui, la zone euro, ce n'est effectivement pas très confortable, mais nous serions dans une situation encore plus délicate si nous étions dehors ». Chose que je conteste absolument ! Je conteste ça absolument: je pense que si nous étions hors de la zone euro, mais évidemment avec des conditions financières un petit peu différentes de celles que nous avons aujourd'hui et en particulier une convertibilité réduite à la convertibilité dite « en compte courant » ( c'est une convertibilité uniquement basée sur les importations et les exportations et pas sur les mouvements de capitaux), nous aurions traversé cette crise dans des conditions qui n'auraient pas été plus mauvaises et qui aurait été globalement meilleures que les conditions dans lesquelles nous l'avons réellement traversée. Je crois donc que le maintien ou pas de la France dans la zone euro sera l'un des thèmes importants de la campagne présidentielle de 2012.

Pascale Fourier : Parfois, dans les moments fort peu gais que je peux avoir en pensant à l'économie, j'ai impression qu'à long terme on ne pourra avoir qu'un déclassement définitif de l'Europe par rapport aux autres grandes zones régionales...

Le rééquilibrage de l'économie mondiale

Jacques Sapir : Ce n'est pas un déclassement, mais c'est d'une certaine manière un rééquilibrage. Si nous raisonnons sur le très long terme, il faut savoir qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, l'Europe qui est d'une certaine manière pour nous l'horizon dans lequel nous raisonnons, même si cet horizon ne correspond pas à l'Europe institutionnelle - ça veut dire avec la Russie, avec l'empire ottoman, etc. - ne représentait qu'une part relativement réduite de la production mondiale parce que la Chine et l'Inde représentaient des parts extrêmement importantes à l'époque. Ce qui a été anormal, c'est que, dans le courant du milieu du XXe siècle, des pays comme la Chine, comme l'Inde soient tombés aussi bas dans leur part du PIB mondial. Aujourd'hui, ils sont en train de remonter; autrement dit, il y a un rééquilibrage qui se fait et ce rééquilibrage est normal.

L'autre problème, c'est de savoir si ces pays sont en train effectivement de nous rattraper d'un point de vue technique et technologique ? Oui, dans un certain nombre de domaines, ce qui pose d'ailleurs le problème de la concurrence faussée. La Chine et l'Inde disposent de réservoirs de manœuvre extrêmement importants, et il en sera ainsi pour environ une génération, grosso modo sur 25, voire 30 ans, ce qui va maintenir les salaires à un niveau relativement faible et, en même temps, ils sont en train de nous rattraper du point de vue de leur capacité à maîtriser les techniques de production, ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir produire à peu de choses près les mêmes produits que nous, mais à des coûts qui vont être très sensiblement inférieurs.

Prédateur du commerce international...

Et c'est là où il faut dire: « Ecoutez, ceci n'est pas possible. Ou plus exactement vous ne pouvez pas vous constituer en prédateur du commerce international de manière durable ». Un pays comme la Chine doit normalement avoir une balance commerciale équilibrée, c'est-à-dire qu'il doit importer autant, à peu de chose près, que ce qu'il exporte. Et ça, c'est une évidence quand on voit la taille du pays. Même chose pour l'Inde. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez là encore une dimension de concurrence injuste qui joue massivement en faveur de ces pays.

De la nécessité d'un protectionnisme européen...

C'est bien pour ça que je dis qu'il va falloir mettre des droits de douanes et des droits de douanes relativement importants, en comprenant aussi que les pays du cœur de l'Europe, les pays du cœur historique, peuvent très bien fonctionner d'une certaine manière en circuit fermé. Nous avons peu de choses à exporter vers le reste du monde, sauf peut-être évidemment des avions, et encore, parce que nous sommes aussi un gros consommateur de mode de transport etc. Donc je pense qu'il faut abandonner cette attitude où l'on dit: « Mais si l'on met les droits de douane, alors nous n'exporterons plus vers la Chine ». Oui, bien sûr, nos exportations vont baisser, mais elles vont baisser de toutes les manières. Il vaut mieux anticiper ce phénomène et se donner comme objectif une consolidation et une reconstruction de nos industries dans le pays du cœur de l'Europe.

Cette reconstruction de toutes les manières est nécessaire dans la mesure où il s'agit bien de définir aujourd'hui un nouveau paradigme dans l'usage des ressources. Et il est clair qu'il va falloir passer progressivement à des processus de production dont l'impact technologique global, que ce soit en termes de carburant, que ce soit en termes de déchets, etc., sera plus réduit. Là encore, il est clair que c'est des choses qui vous coûter de l'argent, et si l'on veut réellement passer à cette industrie d'un nouveau type, il faut protéger le marché intérieur européen.

…passant par l'éventualité d'un protectionnisme unilatéral de la France...

C'est pour cela, si vous voulez, que je suis un ferme partisan d'un protectionnisme européen. Maintenant, concrètement, il faut comprendre que chaque pays va, d'une certaine manière, voir midi à sa porte, qu'un certain nombre de pays d'Europe va dire: «Non, il n'est pas possible de passer au protectionnisme », ou « Vous vous avez peut-être des problèmes, mais pas nous » - pour l'instant... , ils en auront peut-être d'ici quatre ou cinq ans... Dans ce type de situation, il y a un vieux principe que connaissent bien les juristes : il vaut toujours mieux « plaider saisi », autrement dit plaider en ayant le contrôle de la situation. Et c'est pour cela que je dis qu'il n'est pas du tout impossible que nous soyons obligés de mettre en place des droits de douane au niveau français pour obliger les autres pays à se poser le problème du protectionnisme européen. Parce qu'une fois que nous aurons des droits de douane au niveau français, ça va pas poser de tels problèmes à nos voisins qu'ils seront obligés de rentrer dans une négociation avec nous. Très concrètement, si nous mettons aujourd'hui des droits de douane de 20 ou de 30 % sur tous les produits qui viennent de l'étranger, c'est une catastrophe pour l'Allemagne. Évidemment, les Allemands vont protester très violemment. Et là, ou vous êtes sur une position de libre-échange fondamentaliste, eh bien vous restez dans le libre-échange - nous ne le sommes pas, vous vous l'êtes, tant pis ! -, ou vous menacez de mettre des droits de douane en rétorsion - et cela veut dire que vous n'êtes plus sur une position de libre-échange fondamentaliste: alors très bien, mettons des droits de douane coordonnés au niveau des pays peut-être du cœur de l'Europe et puis progressivement au niveau de la totalité de l'Europe !

Il y a là un argument politique d'une très grande force. Le problème évidemment, c'est que ça va passer par un moment d'affrontement. Mais c'est pour cela que, là encore, je pense que l'élection présidentielle de 2012 sera probablement décisive de ce point de vue-là.

Pascale Fourier : Vouloir mettre en place des droits de douane suppose qu'on a - je vais le dire d'une façon un peu bête... - quelque intérêt pour les gens... Vous savez comme moi que vous êtes singulier dans le paysage des économistes et fort peu repris par les politiques... Si les politiques cherchent plus l'intérêt - c'est peut-être un petit peu caricatural - des multinationales ou les intérêts des grandes forces financières plutôt que du salarié qui a besoin d'un travail (et donc on a besoin d'avoir le plein-emploi !), il n'y aura jamais de mesures protectionnistes qui pourtant effectivement me semblent logiquement nécessaires...

Jacques Sapir : Si vous voulez, comme je suis quelqu'un qui croit en la démocratie, je continue d'espérer dans le fait que les gens qui votent se rendront compte où se trouve leur intérêt, se rendront compte que leur intérêt se trouve dans le protectionniste, du moins pour une majorité des français.

La « classe de loisir », dominante, est la seule à ne pas avoir besoin du protectionnisme

Bien sûr il y aura toujours des Français qui n'ont pas intérêt au protectionnisme, et pas simplement les multinationales. Il y a une couche ou une classe de gens - je ne sais pas si on peut parler de « classe », peut-être.... -, mais il y a une classe de gens qui correspond grosso modo à ce que Veblen appelait la « classe de loisir » et qui, elle, n'a absolument pas besoin de protectionnisme. Au contraire, elle a besoin du libre-échange, elle a besoin d'un euro fort, etc. Ça représente quoi? Ca représente 15 %, 20 % de la population au grand maximum, probablement moins. Et il est très frappant que, idéologiquement, c'est cette classe qui a hégémonisé le débat. Il faut aujourd'hui briser cette situation qui est non-démocratique en redonnant la parole, d'une certaine manière, à la majorité des salariés.

Le risque Front National

Et il faut savoir une chose, c'est un phénomène qui aura lieu qu'on le veuille ou non, mais il peut prendre des formes extrêmement déplaisantes... Une chose serait effectivement d'avoir une politique économique cohérente qui soit réellement conçue en fonction des intérêts du salarié, etc., et une autre chose, c'est d'avoir une politique xénophobe. Aujourd'hui, si les forces de gauche ne préemptent pas cette question rapidement, à la fois sur la question du protectionnisme et sur la question de la monnaie, il est à craindre, non pas en 2012, mais peut-être en 2017, que ce soit le Front National qui le fasse. De ce point de vue-là, je n'ai jamais cru dans l'histoire de la mort du Front National, ou plus exactement la mort du Front National s'est comme celle de Marc Twain- « la nouvelle de ma mort est quelque peu exagérée ». Le Front National continue d'être un acteur politique en France, et cet acteur verra s'ouvrir politiquement devant lui une avenue, et peut-être même plus qu'une avenue, si en 2012 nous ne sommes pas capables d'intégrer ces dimensions de protectionnisme et la dimension monétaire dans le cadre d'une politique de gauche.

Ça, il faut être très très clair aujourd'hui. D'ores et déjà on voit que le discours de l'UMP sarkoziste est en train de perdre de sa crédibilité très rapidement. Il va y avoir un retour de balancier vers les socialistes et tout dépendra de la nature du discours qu'ils tiendront. S'ils continuent à développer un discours lénifiant sur l'Europe, qui présente l'Europe en fait comme la somme des bonnes volontés et non pas comme un combat, et parfois un combat violent du point de vue de la construction des institutions, alors, d'une certaine manière, ils vont eux ouvrir ce véritable boulevard au Front National. Nous sommes dans une situation qui est assez complexe, qui est assez préoccupante, et c'est pour cela que je dis que les enjeux politiques de l'élection de 2012 me semblent tout à fait considérables...

Pascale Fourier : Et voilà, c'était la deuxième partie de l'entretien réalisé le 12 janvier avec Jacques Sapir qui est directeur de recherche à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. À bientôt !

Dernière modification par AJH (08-02-2010 20:19:30)

Hors ligne

#577 09-02-2010 12:21:43

- Étienne

- Message n°8489

- Lieu: Trets (France, 13)

- Date d'inscription: 28-01-2006

- Messages: 1660

- Site web

Re: 32 Sortir de l'Union Européenne

Peuples trahis par leurs représentants dans la contruction même de l'euro, au profit des banques privées ?

Ne ratez pas la question savoureuse de ‘Michel de Lyon’ à Daniel Cohen sur l'article 104 : minute 13:19 de la deuxième vidéo :

http://sites.radiofrance.fr/franceinter … p?id=88303

Étienne.

Hors ligne

#578 09-02-2010 23:54:25

- Étienne

- Message n°8492

- Lieu: Trets (France, 13)

- Date d'inscription: 28-01-2006

- Messages: 1660

- Site web

Re: 32 Sortir de l'Union Européenne

Europe : Gabin visionnaire ?

http://www.dailymotion.com/video/x970st … airey_news

Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu passer, un court extrait (4 minutes) du film "Le Président" (1961), qui buzze depuis des mois.

C'est savoureux.

Exemple :

— (Un député, vexé d'être accusé ouvertement de traîtrise pour avoir été élu à gauche et avoir ensuite pactisé avec les patrons : )

Monsieur le Président du Conseil, il y a des patrons de gauche ! Je tiens à vous l'apprendre !

— (Gabin faisant oui de la tête : )

mmm, Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre...![]()

Étienne.

Hors ligne

#579 12-02-2010 17:45:30

- Zolko

- Membre

- Message n°8495

- Date d'inscription: 17-07-2008

- Messages: 545

- Site web

Re: 32 Sortir de l'Union Européenne

Je ne sais pas si l'article suivant appartient plutôt ici ou sur le fil de la monnaie, alors je le mets ici: Germany's Choice

The heart of Germany’s problem is that it is insecure and indefensible given its location in the middle of the North European Plain. (...) In times of peace, Germany is competing with everyone economically, while in times of war it is fighting everyone. Its only hope for survival lies in brutal efficiencies, which it achieves in industry and warfare.

France under Charles de Gaulle realized it could not play at the Great Power table with the United States and Soviet Union. (...) But a divided Germany offered France an opportunity. Much of the economic dynamism of France’s rival remained, but under postwar arrangements, Germany essentially saw itself stripped of any opinion on matters of foreign policy. So de Gaulle’s plan was a simple one: use German economic strength as sort of a booster seat to enhance France’s global stature.

The crisis is rooted in Europe’s greatest success: the Maastricht Treaty and the monetary union (...) Germany received full, direct and currency-risk-free access to the markets of all its euro partners. (...) Conversely, the eurozone’s smaller and/or poorer members gained access to Germany’s low interest rates and high credit rating.

The first option, letting the chips fall where they may, must be tempting to Berlin. (...) Every state to date that has defaulted on its debt and eventually recovered has done so because it controlled its own monetary policy. (...) But Greece and the others in the eurozone surrendered their monetary policy to the European Central Bank when they adopted the euro. (...) Even if the euro — not to mention the EU — survived the shock and humiliation of monetary partition, the concept of a powerful Europe with a political center would vanish.

And this leaves option two: Berlin bails out Athens. (...) But the days of no-strings-attached financial assistance from Germany are over. If Germany is going to do this, there will no longer be anything “implied” or “assumed” about German control of the European Central Bank and the eurozone. The control will become reality (...) Taking a firmer tack would allow Germany to achieve via the pocketbook what it couldn’t achieve by the sword.

Ce qui tendrait à confirmer que l'UE est une construction Franco-Germanique.

Hors ligne

#580 12-02-2010 19:04:44

- Sandy

- Membre

- Message n°8497

- Date d'inscription: 28-11-2006

- Messages: 2421

Re: 32 Sortir de l'Union Européenne

Zolko, la France et l'Allemagne sont au coeur de l'europe géographiquement, tout le commerce européen transite pratiquement par la France et l'Allemagne

Hors ligne

#581 14-02-2010 10:34:00

- gilles

- Membre

- Message n°8499

- Date d'inscription: 16-07-2008

- Messages: 1355

Re: 32 Sortir de l'Union Européenne

C'est un peu court jeune homme

et sur la « construction européenne » et l'Europe on aurait pu dire bien des choses en somme.

Géographique :

De l'Eurasie, c'est un pic, un cap, une péninsule.

Mathématiques démocratiques :

Quand le rapport ( Pouvoir de l'UE/ Pouvoir des Nations) tend vers l'infini, le Pouvoir des citoyens tend vers 0.

Géopolitique :

Ce fut à l'origine un mouvement dirigé contre l'Union Soviétique.

Amnésique :

Je ne me souviens point

qu'il y eu quelque chose avant cet État Européen.

Esprit Pacifique :

Au départ, cette Europe m'a fait du bien,

arrêter cette répétition des guerres, entre nous, ce n'est pas rien.

Sous la bannière de l'oncle Sam, intervenir chez les étrangers pour leur voler leurs biens

N'est pas ce qui me convient.

Médical :

Nation Française : « J'étouffe dans ce carcan. »

Cyrano : « Permettez que je vous examine. »

« Oh, Oh, plus je l'examine,

cette étrange chose qui vous lie à vos nations soeurs,

plus je vois, et de la pire espèce, une tumeur . »

Nation Française : « Que faut-il faire ? »

Cyrano : « Eh, doucement, vous n'êtes point le seul patient,

vous êtes vingt-sept maintenant. »

Nation Française : « Oui, je le sais et je me repens par aventure

d'avoir entraîné les autres dans cette forfaiture. »

Cyrano : « Êtes-vous des vingt-sept le plus déterminé à guérir ? »

Nation Française : « Oui, je veux avoir cet honneur, et pour moi-même et pour les autres être le premier y a concourir. »

Cyrano : « Partout dans les combats, souvenez-vous votre main n'a jamais tremblé,

ici c'est le scalpel que vous devez manier. »

Nation Française : « Le scalpel ? »

Cyrano : « Oui, celui qu'en droit

on nomme 49 A. »

Hors ligne

#582 16-02-2010 13:46:17

- gilles

- Membre

- Message n°8501

- Date d'inscription: 16-07-2008

- Messages: 1355

Re: 32 Sortir de l'Union Européenne

Les salariés de l'industrie continuent de souffrir : constructions électroniques Philips à Dreux, raffinerie Total à Dunkerque, les emplois perdus en France et en Europe ne sont pas perdus pour tout le monde, il n'y a pas de petits profits, n'est-ce pas ?

Depuis quand n'avez-vous plus vu construire une nouvelle usine, une raffinerie, une aciérie, une usine chimique, une fonderie, une imprimerie, une usine de construction automobile, une usine de vêtements, une cimenterie, une usine de chaussures, une scierie, une usine d'ameublement, des chantiers navals, une usine aéronautique, une usine d'armement … ?

En France, un fonctionnaire sur deux n'est pas remplacé.

Réformer la royauté, disait le ministre de Louis XVI, Necker, et il n'en faisait rien !

Il y a famine dans le monde comme en France en 1788, mais ce n'est pas grave, démantelons les régulations, laissons faire la spéculation sur le blé, le maïs, le riz Voir ici…

Tout va bien, laissons les mêmes qui ont créé la crise spéculative immobilière des subprimes, jouer avec le gaz Voir ici…

Les marchés et les grandes banques internationales spéculent contre les besoins du peuple grec, bientôt contre les besoins du peuple espagnol avec la bénédiction du système UE. Voir ici…

Travailler plus pour chômer moins, quel président sans talonnettes s'attellera à la tâche, ou bien la rue devra-t-elle s'en occuper ?

Lire l'entretien de Jacques Sapir ici …

Hors ligne

#583 26-02-2010 20:59:21

- gilles

- Membre

- Message n°8504

- Date d'inscription: 16-07-2008

- Messages: 1355

Re: 32 Sortir de l'Union Européenne

Hors ligne

#584 26-02-2010 22:37:47

- gilles

- Membre

- Message n°8505

- Date d'inscription: 16-07-2008

- Messages: 1355

Re: 32 Sortir de l'Union Européenne

Bruxelles

En Janvier 2002, elle a commencé son nouveau travail à Bruxelles, en tant que chef comptable ( « directeur exécutif budgétaire et comptable »), c'était la première fois qu'un comptable professionnel était engagé .

Inquiétudes sur la comptabilité de la Commission Européenne

À sa grande surprise, elle a découvert que ce département comptabilité de la Commission Européenne utilise des tableurs Excel - au lieu d'un logiciel de comptabilité professionnelle - ce qui permet une utilisation abusive facile, comme les entrées modifiées sans laisser de trace. En outre, l'aspect fondamental de la comptabilité en partie double qui est la base de toute reddition de comptes à plus grande échelle et obligatoire pour toutes les entreprises privées de par les normes européennes , n'existe pas dans les institutions de l'UE. Elle a également critiqué le système comptable de l'UE pour la facilité qu'elle offre à la fraude.

Mme Andreasen a soulevé ses critiques et ses propositions d'amélioration en souffrance par des changements en interne, mais n'a fait aucun progrès avec son supérieur. Elle a ensuite soumis son rapport à la commissaire Michaele Schreyer et au président de la Commission Romano Prodi. Elle a de nouveau reçu aucune réponse et ainsi approché les membres de la Commission de contrôle budgétaire du Parlement de l'UE.

Elle a, par conséquent, refusé de signer les comptes de la Commission européenne de 2001. Elle n'est pas la seule - la Cour des comptes de l'UE aussi n'a pu valider complètement que 5% de l'argent dépensé et a critiqué le système chaque année depuis 1994. Dans la procédure de décharge en 2003, la Commission a promis une réforme globale.

A ce stade, les médias ont commencé à enquêter et à rédiger leurs rapports. Mme Andreasen a rendu public ses préoccupations, le 1er août 2002.

Rétorsion envers Mme Andreasen de la part de la Commission Européenne

Mme Andreasen a été entièrement suspendue de ses fonctions par la Commission en Mai 2002 (pour "violation des articles 12 et 21 du statut du personnel, l'incapacité à faire preuve de loyauté suffisante et de respect»), a subi une procédure disciplinaire et à la fin, a été congédiée en 2005. Elle a dit avoir été suspendue de son emploi et, finalement congédiée parce qu'elle a refusée de signer les comptes qu'elle suspectait être frauduleux - dans la seule année 2002, son bureau a trouvé 10.000 possibilités de fraude possibles dans les comptes de l'UE. La CE a dit qu'elle avait été déloyale. Le Tribunal de la fonction publique de l'UE a confirmé le limogeage de Mme Marta Andreasen, dans sa décision du 8 Novembre 2007.

UK Independence Party

En 2007, il a été annoncé que Andreasen était devenue la nouvelle trésorière du Parti uni de l'indépendance du Royaume, lequel est décidé à retirer le Royaume-Uni de l'Union européenne.

Andreasen a été élue comme candidate UKIP aux élections de 2009 au Parlement européen.

Traduit par gilles sources : Wikipédia et The Daily Politics blog

Dernière modification par gilles (26-02-2010 23:15:33)

Hors ligne

#585 27-02-2010 12:34:18

- Sandy

- Membre

- Message n°8506

- Date d'inscription: 28-11-2006

- Messages: 2421

Re: 32 Sortir de l'Union Européenne

Vraiment j'enrage de voir ce qui se passe pour tous nos freres ou soeurs dans ces entreprises, et j'enrage surtout du manque de solidarité, de ce que me racontait mon grand père de sa jeunesse ( il était chaudronier ) quand il y avait une grève c'était tous les ouvriers des entreprises alentours qui faisaient grève eux aussi par solidarité et faire ainsi intervenir les autorités publiques. Aujourd'hui c'est du chacun pour soit, ce qui non seulement rend toute action vaine et innefficace pour soi, surtout qu'en face nous avons affaire à des menteurs qui n'hésitent pas à passer des accords qu'ils ne respecteront jamais pour arriver à leur fin, mais en plus cela conduit les gens à désespérer car ils se retrouvent seuls dans leur coin.

Hors ligne

#586 17-03-2010 13:43:32

- AJH

- Membre

- Message n°8579

- Lieu: Aix en Provence

- Date d'inscription: 18-08-2006

- Messages: 1559

- Site web

Re: 32 Sortir de l'Union Européenne

Pour info: Ouverture d'un groupe sur facebook " Faudra t-il en passer par le 49A ?"

http://tinyurl.com/yg5shhn

Dernière modification par AJH (17-03-2010 13:48:48)

Hors ligne

#587 19-03-2010 11:36:30

- gilles

- Membre

- Message n°8596

- Date d'inscription: 16-07-2008

- Messages: 1355

Re: 32 Sortir de l'Union Européenne

Merci AJH pour la création de ce groupe Facebook « Faudra t-il en passer par le 49A ? ».

À Sandy, le but des créateurs de la construction européenne était justement d'assécher cette solidarité et de créer toujours plus de chacun pour soi, unissons-nous pour dissoudre cette construction européenne.

( Note : Pour plus de clarté, à partir d'aujourd'hui, mes avis personnels seront écrits en vert foncé

Code:

[color=darkgreen]

si ils se trouvent sur une contribution constituée de reprises de textes de sources extérieures. Comme toujours titres en bleu et sous-titres couleurs au choix. Merci de votre attention. N'hésitez pas à contribuer.

Dette publique : Les peuples d'Europe sont des cochons saignés à blanc.

AUTEUR :

Elmar ALTVATER

Traduit par Michèle Mialane.

Édité par Fausto Giudice

La moitié de l’Europe tape sur la Grèce

et autres États ultra-déficitaires.

Les banques, elles, ne peuvent que s’en réjouir.

La crise financière des banques privées s’est transformée en crise fiscale des États souverains.

Dans le Nord de l’Europe c’est la spéculation bancaire effrénée qui a presque mis en faillite les 300 000 Islandais. C’est l’État qui a affranchi les banques de leurs pertes dues à la spéculation. Ce ne sont plus les banques, mais les États qui sont lourdement endettés, et ce sont les citoyen-ne-s qui paieront la note. Un référendum devrait leur permettre de s’y refuser.

Dans le Sud de l’Europe, en Grèce, ce ne sont pas des banques grecques, mais les Global Players (« joueurs mondiaux») allemands,usaméricains, britanniques et suisses qui ont financé la dette sans cesse croissante de l’État grec. Goldman Sachs et autres membres de la « banking community » internationale l’ont aidé à s’endetter toujours plus. Pourquoi au juste ? Parce que l’État grec s’arrangeait pour que le revenu national grec soit constamment détourné au profit du service de la dette qui alimente les caisses de ses créanciers dans les centres de la finance mondiale.

Un peu trop petit

L’endettement des États est une affaire juteuse pour les banques et leur suite, d’agences de notations, consultant(e)s et avocat(e)s. On titrise les créances, on en fait des liasses de valeurs structurées et on les commercialise sur les marchés mondiaux avec grand profit. Les tenanciers des places boursières annoncent des milliards de bénéfices. Et les citoyen-ne-s ordinaires se demandent d’où pleut tout cet argent, après les lourdes pertes liées à la crise financière, qui leur coûte des milliards d’euros ? La réponse, c’est : de Grèce, pauvre idiot, même si ce n’est pas seulement de Grèce.

Ce pays dont le PIB ne représente que de 2,5% du PIB européen serait un peu trop petit.

Mais il y a d’autres petits cochons à saigner, les PIGS (acronyme officieux des États d’Europe du Sud : le Portugal, l’Italie, la Grèce l’Espagne, - Spain, en anglais) et quelques autres de par le monde. Sans leur endettement le mode profitable sur lequel fonctionnent les banques ne pourrait exister. Les titres émis par l’un représentent les dettes de l’autre. C’est tout simplement une mécanique de balance actifs/passifs. Pour que les titres conservent leur valeur, il faut toutefois que le service de la dette soit assuré.

Sinon les actifs deviennent toxiques.

Et c’est la panique dans « le jeu boursier de la bancocratie moderne » (disait Karl Marx il y a 150 ans ) si l’on se met à douter du bon fonctionnement de ce service, et certains médias en font des crises d’hystérie, comme le magazine munichois Fokus, pour qui la Grèce est en déclin depuis 2000 ans. C’est pourtant le grand mot des agences de notation privées. Elles baissent la notation et désormais les banksters peuvent appliquer au taux d’intérêt de la dette publique un supplément-risque, le « spread ». Ce risque augmente les bénéfices des banques.

À l’opposé, la charge de la dette publique augmente.

Comme naguère en Argentine

La dette publique est donc la matière première d’où les banques tirent leurs profits - tant que les États peuvent payer. Le service de la dette est mieux garanti par les États que par les débiteurs privés, car seuls les États ont le droit de lever des impôts et de réduire les dépenses publiques, le meilleur moyen de les y obliger étant la pression extérieure, soit celle de l’UE, soit celle des exigences du FMI : ils diminuent alors les salaires des fonctionnaires, les prestations sociales ou les investissements dans les infrastructures et font baisser les revenus moyens. S’ils rencontrent une résistance, ils ont recours au monopole régalien de la violence en faisant intervenir la police. Les mécanismes du marché propres à la doctrine néolibérale sont alors imposés par la répression.

C’est ce qui déjà produit des centaines de fois dans l’histoire récente de l’économie capitaliste mondialisée. Pourquoi en irait-il autrement en 2010 en Grèce qu’en Argentine en 2001, par exemple ? Parce que la zone euro exige qu’on coopère ? Dans ce cas on aurait choisi d’autres règles à Maastricht en 1992, on aurait au moins dû coordonner les politiques sociales et les revenus des États membres. Mais on ne l’a pas fait, et ainsi on a pu voir l’Allemagne, en 2008, dégager à elle seule un excédent commercial de 47 milliards d’euros avec les « PIGS ». C’est cela et d’autres affaires qui ont permis aux banques allemandes de facturer aux les PIGS une dette de près de 550 milliards d’euros au total, dont 43 milliards pour la seule Grèce.

Les PIGS méditerranéens assurent donc de solides rentrées aux banques allemandes.

Des règles porteuses de malheur

Et les banques suisses aussi jouent un rôle. Elles camouflent dans leurs coffres 16,4 milliards d’euros « noirs » en provenance de Grèce, ce qui explique en partie le déficit de l’État. C’est ainsi que les banques essaient de compenser les pertes qu’elles ont dû inscrire à leur bilan lorsqu’elles ont dû rembourser leurs créances envers d’autres banques d’affaires au moment de la crise financière.

Donc ne jetons pas la pierre à la Grèce, car la « bank community » tout entière est sous le même toit de verre.

L’argent « bon marché » que les caisses publiques et les Banques centrales mettent à la disposition des autres banques, ces dernières l‘utilisent pour acheter les obligations que les États ont dû émettre pour financer le coût démesuré du sauvetage de ces mêmes banques. Maintenant ils ont en poche, au lieu de créances privées sans aucune valeur, des « fonds souverains » solides et peuvent faire de bonnes affaires avec ces nouveaux titres. Ce seront les États, donc en dernière instance les contribuables, qui paieront la lourde addition.

On se croirait dans une tragédie grecque.

Tous sont le jouet du Destin -en l’occurrence les marchés financiers - et doivent suivre des règles qui causeront leur malheur. Épauler la Grèce ? On a pu faire quelque chose d’équivalent lors de l’union monétaire des deux Allemagne en juillet 90 parce que la réunification politique a suivi en octobre de la même année ; on a donc pu procéder à un rééquilibrage financier entre l’Est et l’Ouest.

Dans l’Europe de Maastricht, fondée peu après, chaque pays est en revanche tributaire des autres et cependant abandonné à lui-même en cas de crise.

C’est une "faille" dans l’architecture de la « maison Europe » qui peut provoquer son effondrement.

Et le Traité de Lisbonne, en décembre 2009, n’a pas corrigé, mais ratifié cette "erreur".

La tragédie se met en marche.

Source : Schweizer Wochenzeitung (WOZ) - ICI

Öffentliche Verschuldung: Geschröpfte Schweine

Article original publié le 4 mars 2010

Dernière modification par gilles (19-03-2010 13:31:13)

Hors ligne

#588 19-03-2010 12:18:22

- Zolko

- Membre

- Message n°8598

- Date d'inscription: 17-07-2008

- Messages: 545

- Site web

Re: 32 Sortir de l'Union Européenne

AJH a écrit:

Pour info: Ouverture d'un groupe sur facebook " Faudra t-il en passer par le 49A ?"

Mis à part le côté Guignols de l'Info, je ne comprends toujours pas ce que vous espérez du 49A: c'est un gouvernement qui doit le demander, donc il faudrait qu'un parti favorable à la sortie de l'UE arrive au pouvoir en France. Je ne vois pas qui ça pourrait être. Parmi les "grands" partis, seul le Front de Gauche et le Front National pourraient le faire, et ils ne s'allieront jamais. Et dans leurs coins, il font entre 5% et 15% à chaque élection. Donc aucune chance.